Desde diferentes perspectivas, el Cuidado es presentado como el conjunto de actividades humanas que representan la dedicación de acciones dirigidas a mitigar el sufrimiento. En este texto pretendo realizar un recorrido desde la génesis hasta nuestros días, involucrando a aquellos autores que, de manera significativa, han realizado sus aportes sobre el tema.

Las primeras ideas desarrollan el contexto histórico del Cuidado para abordar más adelante la construcción disciplinar, que sitúa al cuidado enfermero como objeto de estudio de la enfermería. Aproximaciones de análisis desde perspectivas interdisciplinares denotan que cuidar a las personas es una experiencia vital, impregnada de gratificaciones, temores y reflexiones de aquellos que las ejercen. La experiencia de cuidar representa tareas de la vida cotidiana que se resignifican en el cuidado de los enfermos. Es desde esta visión que se partirá hacia el cuidado científico, una construcción que integra valores éticos, legales, ideológicos, conceptuales y técnicos.

La práctica del cuidado es atravesada por procesos sociales, políticos y culturales, de modo que obviar estas dimensiones es desconocer los orígenes genuinos de esta antigua práctica social. Cierto es que el cuidado delegado al rol femenino conserva huellas que naturalizan su desvalorización. Enfermería recoge esta experiencia en sus bases filosóficas fundantes, otorgándoles sentido a debates hacia adentro y hacia afuera de la disciplina. Comprender la historia del cuidado conlleva complejizar la realidad y reflexionar sobre acontecimientos actuales.

A los fines de iniciar el escrito sobre el cuidado enfermero, resulta difícil escindirlo de la enfermedad, por lo tanto imposible separarlo de la religiosidad. Laura Sacchetti (2011) realiza un interesante recorrido desde las mujeres sanadoras que cultivaban plantas con propiedades curativas. Menciona que el primer lugar de atención es el de Caridad, fundado por Fabiola en el siglo IV con dinero de su patrimonio. Fabiola era una mujer católica que recogía moribundos, mutilados, enfermos de peste junto a su amiga Paula, quien fundó un hospital para judíos. Fueron perseguidas y amenazadas por la Iglesia Católica, por sus tareas con los desvalidos, y prohibieron su accionar.

En el siglo XVI, Sacchetti presentó la separación entre cuidar y curar, estableciendo una diferenciación entre aquellos valores no cuantificables que de ninguna manera podrían ser considerados por la ciencia, que comparte características de la filosofía masculina: activa, generativa y viril. Las tareas de inferior nivel se delegaron a las mujeres bajo la dirección de los médicos. Hasta mitad del siglo XIX a las mujeres se les prohibió todo derecho a tener iniciativa y cualquier tipo de actividades participativas en la construcción del orden social.

Fue durante la Revolución Francesa que mujeres de distintos estratos sociales marcharon para reclamar por sus derechos de libertad e igualdad. El siglo XIX instala la hegemonía de la burguesía, y sus valores llevan a la mujer a refugiarse del convulsionado mundo exterior en el seno del hogar. La cuestión femenina continuaba siendo “un problema social”. La vigilancia continua se presenta como una alternativa de eficiencia del control, la sociedad disciplinada, el control social, se instala según Foucault con la arquitectura carcelaria de vigilancia continua que se trasladará a la escuela, al hospital y la fábrica. Una estrategia anticipatoria es detectar y satisfacer necesidades antes de que se transformen en demandas colectivas y consoliden movimientos que perturben el orden social. Mientras los hombres extendían los imperios, las mujeres predicaban los principios morales burgueses en los barrios pobres (Sacchetti, 2011).

En 1832 surge del protestantismo de Alemania la primera casa de diaconesas con la especial creencia de que la sociedad tiene que proveer cuidados saludables y educación a los pobres. Las postulantes a ingresar debían reunir las siguientes condiciones: edad entre 18 y 40 años, acreditar certificado médico de buena salud, buena conducta certificada por autoridad clerical, un relato de su vida detallando motivos de ingreso, consentimiento de sus padres, carácter de buena cristiana, sin rasgos de melancolía o depresión, leer y escribir con fluidez, conocimientos de aritmética y tareas domésticas como lavado, planchado y costura. El periodo de formación variaba de 6 meses a 3 años, y trabajarían en la institución por 5 años. Estas mujeres desarrollaron importantes participaciones en epidemias de cólera, peste bubónica, viruela y en los cuidados de los soldados de guerra.

La sanidad militar organizó estrategias de intervención para paliar el hambre, atención de heridos, a fines del siglo XVIII, las ciudades requerían mano de obra para trabajar en la industria, se producían movimientos migratorios que trasladaban y agravaban las infecciones por hacinamientos, desnutrición, trabajo infantil y condiciones de higiene deplorables. Con el paso del tiempo y las demandas sanitarias la medicina reforzaba su impronta de profesión patriarcal, a diferencia de la enfermería, construida con la fuerza laboral de las mujeres de sectores populares que serían lideradas, formadas y representadas por otras de clase acomodada que tenían los conocimientos. Los ejércitos integraron a sus filas los servicios de sanidad que lograron controlar las enfermedades epidémicas, sentando las bases de lo que será luego la epidemiología. Se establecen medidas de higiene, la antisepsia y la anestesia pero que, a pesar de disponer de ella, se ponía a prueba el heroísmo y no se la utilizaba en cirugías mutilantes, sin considerar el dolor.

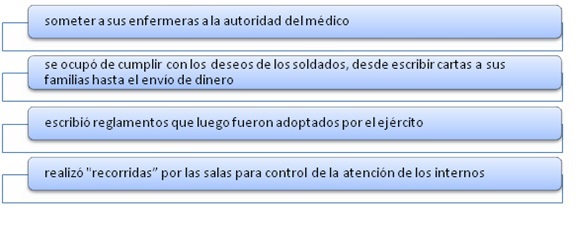

Un punto inicial de la enfermería es ubicar a Florence Nightingale (1820-1910), una mujer de origen inglés, referenciada hasta el día de hoy por su influencia en diseñar una práctica de cuidados dirigida a la población combatiente que logró disminuir la mortalidad y llamar la atención en todo el mundo. Su distinción por pertenecer a la sociedad victoriana le permitió que sus propuestas fueran escuchadas, evidenció el cuidado a través de evidencias estadísticas con sus registros de notas, por medio de las cuales consiguió donaciones y financiamiento. Convencida de que ése era el camino, impulsó la idea de que las mujeres dedicadas a “esos cuidados” debían estudiar y realizar las prácticas con conocimientos. Inaugura de este modo el conjunto de prácticas y saberes propios de la profesión. En el contexto de época diseña estrategias para lograr sus objetivos de permanecer al lado de los enfermos:

Su desempeño fue correspondido con reconocimientos y honores, su imagen representada por la dama de la lámpara fue difundida en todo el mundo.

Era difícil motivar a las mujeres de la época a incorporarse al cuidado de los enfermos fuera de sus familias; los hospitales eran lugares lúgubres donde se hacinaban las personas en espacios reducidos, sin higiene, lo que generaba olores nauseabundos. Se dedicaban aquellas que carecían de estatus social, pocas elegían enfermería, preferían ganarse la vida con otra tarea.

Nightingale concluyó sus estudios y en 1853 visitó un hospital de Paris y quedó impresionada con la arquitectura de las salas diseñadas con amplios ventanales por las cuales ingresaba luz y se renovaba el aire. Se reforzó la teoría de los miasmas, que sostenía que la enfermedad surgía en los espacios cerrados y sucios. El aporte de sus teorías se encuentra plasmadas en sus escritos, los cuales fueron tomados y trasladados del campo militar, donde inicio su práctica, a la atención sanitaria de la sociedad civil. Un texto de 1863 conceptualiza ideas que mantienen vigencia:

“Puede parecer un extraño principio para enunciar como un primer requerimiento a un hospital que éste debería no hacer daño al enfermo. Es bastante necesario sin embargo explicitar este principio, ya que la actual mortalidad en los hospitales, especialmente en aquellos ubicados en ciudades grandes y populosas, es mucho más alta que lo esperado, si nos basamos en la mortalidad que el mismo tipo de enfermedad presenta en pacientes tratados fuera del hospital.”

En la actualidad nuestra práctica hospitalaria se encuentra en pleno debate sobre cómo disminuir las infecciones intrahospitalarias, la alta resistencia a los antibióticos causada por su indicación desmedida y las secuelas de los procedimientos invasivos. Sacchetti enumera el interesante contenido del escrito de Nightingale:

En su modelo de gestión y clima hospitalario define modelos que van de lo que consideraba lo mejor a lo peor, donde destaca la alta moralidad de las religiosas a cargo de asistir a los enfermos. Menciona también la preparación emocional y acompañamiento para la muerte.

La sociedad moderna se transforma de manera vertiginosa, y la constitución de la trama social y familiar es atravesada por estas nuevas formas de vida. Las familias han modificado su estructura, sus intereses y la configuración de sus vínculos. El tiempo, como factor determinante de la organización de la vida cotidiana, supone intercambios familiares limitados. La tecnología aporta confort y rapidez para satisfacer necesidades. La familia constituye una red invisible de demandas funcionales y emocionales organizadas de determinado modo. La incorporación a la vida laboral de la mujer modifica la vida familiar y su rol de cuidadora de enfermos es asumido por instituciones fuera del hogar.

El cuidado enfermero, como acto social, se acopla a movimientos productivos y culturales que determinan su práctica. La revolución industrial produjo el desplazamiento de grupos poblacionales en búsqueda de mejor calidad de vida; sin embargo, las familias se albergaban en lugares con condiciones desfavorables, complejizando el mantenimiento de la salud. Es aquí donde, por demanda de atención y escasez de enfermería, cobran un importante rol los estudiantes que desarrollan en los hospitales su campo práctico.

Florence Nightingale se constituye en una organizadora de la administración hospitalaria y de la enfermería profesional. El primer hospital diseñado con las normativas fue el St. Thomas, de mayor inversión en Europa, contando con 7 pabellones en los que se distribuían 588 camas. Los pisos eran de madera y las paredes lavables. Por las amplias dimensiones del hospital se diseñó también un sistema de comunicación telefónica. El ingreso de aspirantes de enfermería se cuadruplicó, y se conformaron cinco categorías:

- Las que recibían 10 libras por año

- Las que concurrían gratis, hijas de pastores o mujeres educadas pero con dificultades económicas, las que recibían un pequeño salario

- Las que pagaban por su cuarto

- Las que pagaban por asistir

Los cuatro primeros grupos firmaban un contrato por 4 años para recibir formación y luego prestar servicios en el hospital público durante 3 años, para asegurarse que no terminarían en el sector privado. De todos modos las que cumplían eran las menos, ya que por causas diversas (renuncia, despidos por mala conducta) muy pocas concluían sus estudios. Quienes se desempeñaban como formadoras también estaban poco tiempo en su cargo, generalmente se casaban, causa que Florence consideraba un fracaso.

Las ciudades de Inglaterra seguían aumentando sus pobladores, en el siglo XX la enfermería comunitaria surge como condición de mejorar la situación de los pobres, proveyéndolos de información sobre salud para que logren cuidarse ellos mismos. El agente de salud tenía la autorización del rey para ingresar a los hogares, sobre todo en casos de epidemias y controles de madres y niños. La difusión del conocimiento favorecía la promoción de acciones que lograran el cambio de comportamientos individuales, familiares, grupales y de la comunidad. La Sociedad de Infectología de Londres promovió un programa de mujeres para entrenar a los pobres. Se entendía que ellas tenían dos condiciones: capacidad de persuasión y pertenencia a la misma clase social, lo que se traducía en eficiencia y sustentabilidad de los programas. Algunos fracasos de estas estrategias eran atribuidos a que los médicos eran de una clase superior a la población a la que asistían.

Una de las perspectivas sobre el cuidado es mencionar la división social del trabajo: ubicándolo hacia adentro de la familia como privado, y hacia afuera lo público. En esta simple mención se encuentran conflictos, tensiones y luchas que cuestionan los modelos tradicionales de constitución familiar. Según Wainermann, trabajo y familia se han tratado por separado; queda implícito en esta afirmación que las tareas realizadas por la mujer dentro de la casa no son consideradas un trabajo por la simple razón de no ser remunerado. Esta representación de la feminidad conlleva a definir la suavidad, pasividad, debilidad y afectividad como propias de la mujer, aplicadas en las tareas de salud, educación y limpieza, es decir, tareas de servicios, transferidas de manera directa a las profesiones que como la enfermería y la docencia concentran en su fuerza de trabajo mayoría de mujeres. Lo masculino queda centrado en la representación de la potencia, fortaleza, actividad, inteligencia. Jerarquizando la provisión económica por parte de los varones que les otorga poder de subordinar a la mujer. A partir de los 60, la nueva organización doméstica impulsó a la mujer a salir al mundo del trabajo, participando de la coyuntura económica y redistribuyendo su tiempo entre las tareas domésticas y del hogar, modificando las relaciones familiares.

Concluyendo, para reflexionar acerca de la génesis del cuidado y el origen de la enfermería moderna, no se puede desprender de aquellos procesos anclados en el rol de la mujer, los cambios sociales, la cuestión religiosa, el poder médico hegemónico, la guerra, los avances científicos y tecnológicos integrados a la complejidad de organizaciones políticas y el Estado.

Patricia Buffoni / Magister en Educación (2016), Licenciada en Enfermería. Miembro titular del Consejo Superior de la Universidad de Avellaneda.

Referencias Bibliográficas:

-Sacchetti. L; Rovere; M. (2011) Surgimiento de la Enfermería Moderna; 1ª edición; Editorial El Ágora; Argentina.

-Wainerman. C; Binstock; G. (1994) Ocupación y Genero; mujeres y varones en enfermería; Cuaderno Nº 48; Centro de -Estudios Poblacionales; (CENEP); Argentina.

-Colliere, M. F. (1993) Promover la vida; 1ª edición; Editorial Mac Gram Hill; España. Capítulos 1, 2, 6, 7, 8, y 12

-Hernández; J.C. (1995) Historia de la Enfermería; Un análisis histórico de la enfermería; Interamericana – Mac-Gram Hill; España.

-Donahue; M.P. (1985) Historia de la enfermería; Doyma; Argentina.

-Morrone; B. (2012) Soltando amarras; Claves para comprender la historia pendiente de la enfermería argentina; 2ª edición; Ediciones Suarez; Argentina.

-Wainerman – Geldstein. (1994) Condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras en la Argentina; Cuaderno N° 44; Centro de Estudios Poblacionales; (CENEP); Argentina.

-Siles González; J (2011) Historia de la Enfermería; Ediciones DAE; España.

-Siles González; Oguisso; Fernández de Freitas y Souza Campos. (2011) Cultura de los Cuidados: Historia de la Enfermería Iberoamericana; Editorial Club Universitario; España.

Muy buena revisión histórica acerca del inicio del cuidado y de las bases de nuestra profesión .

Es importante recordar todos los momentos históricos que atravesó nuestra profesión hasta el día de hoy, donde nos ubicamos dentro de las profesiones con más auge del siglo XXI.

Dentro de la revisión , me llamò mucho la atención la parte donde habla acerca de La importancia de tener una estrategia anticipatoria para darle solución a las necesidades , antes que se conviertan en problemas colectivos , esto dà Fé de la prioridad que le debemos de dar a la planificación estratégica de los procesos .

Este artículo me ayudò mucho a recordar nuestros inicios y la importancia que muchas personas tuvieron en el desarrollo de la Enfermería como profesión .

Gracias