En medio de transformaciones y ritmos acelerados, algunas certezas permanecen: todos los seres humanos –independientemente de la cultura, la clase social o la época histórica, experimentan la enfermedad y la muerte. En simultáneo, todas las configuraciones culturales han dado lugar a distintos sistemas médicos de atención y cura de los padecimientos. Ahora bien, las actitudes, saberes y prácticas con las que afrontamos los problemas concernientes al campo de la salud-enfermedad suelen ser múltiples y no siempre se presentan en los términos netos y discretos de las categorías que utiliza la biomedicina (Cozzi y Nigris, 1996).

Para sumar a esta caracterización, según la lógica colectiva de cuidados, los seres humanos son inherente e intrínsecamente parte constitutiva de colectivos (Mol, 2008). La necesidad de ser cuidada/o es una condición afín a todos los seres humanos, no como seres autónomos y siempre independientes, sino como seres que dependen del cuidado mutuo para sobrevivir material y subjetivamente (Schwarz, 2020).

Dentro de la enfermería, existen ciertas teorías que tradicionalmente contraponen la noción de care en tanto cuidados que implican premura y atención con la de cure, que envuelve la idea de curación e intervención material y/o tecnológica (Cozzi y Nigris, 1996). Siguiendo a Mol (2008), deberíamos preguntarnos si son en realidad nociones tan contrarias. En este sentido, creemos relevante optar por una idea amplia de care/cuidados que incluya (y no contraponga) tanto a la gentileza, la ternura y la dedicación como a la intervención tecnológica. Asimismo, en la practica diaria, care remite a una particular calidad en la relación con los y las pacientes –situándolos en el centro del proceso de atención– y se encuentra estrechamente vinculado a la vulnerabilidad como condición intrínseca de los seres humanos.

En términos generales, podríamos decir también que el cuidado tiene que ver, en parte, con cómo dejarse afectar por el padecimiento del Otro y al mismo tiempo contener y acompañar ese dolor, muchas veces, llevándolo a otra parte. Sin embargo, quedan resonando algunas preguntas: ¿adónde llevan el dolor los y las que acompañan?; ¿cómo lo procesan?; ¿en que lo convierten y cómo lo hacen?; y en relación con el propósito de este texto, ¿qué puede aportar la mirada de la antropología a los cuidados en enfermería?

Si pretendemos abordar los cruces entre enfermería y antropología (o entre cuidados y culturas) es preciso partir de una aproximación holística del ser humano. Esto implica concebir al/la paciente como persona global, un ser bio-psico social inmerso en un contexto ambiental, social y cultural. Asimismo, dicho enfoque holístico implica entender que las realidades que damos por sentadas, como las maneras de definir y categorizar la enfermedad, se encuentran socialmente construidas dentro de los contextos culturales.

Pero, ¿qué significa realmente que construimos la enfermedad socialmente?, ¿en qué medida ese enfoque holístico puede hacerse un lugar en la práctica diaria?

Si pretendemos abordar los cruces entre enfermería y antropología (o entre cuidados y culturas) es preciso partir de una aproximación holística del ser humano. Esto implica concebir al/la paciente como persona global, un ser bio-psico social inmerso en un contexto ambiental, social y cultural.

En este punto, consideramos que la mirada antropológica puede contribuir, entre otras cosas, a comprender los significados que el/la paciente, sus cuidadores/as le otorgan a la enfermedad y nos adentra en su universo cultural, que no siempre coincide con el universo en el que nos encontramos inmersos como profesionales. El enfoque y método etnográfico tiene mucho para aportar en este sentido.

En antropología decimos que cuando la enfermedad trasciende el espacio institucional sanitario y se sitúa en el contexto social y cultural más amplio del/la paciente a menudo varía su significado. Los significados de la enfermedad, que son fruto del consenso establecido por las particularidades de cada cultura (Fábrega, 1975), pueden ser tan diversos y contradictorios como los actores que intervienen en el padecimiento.

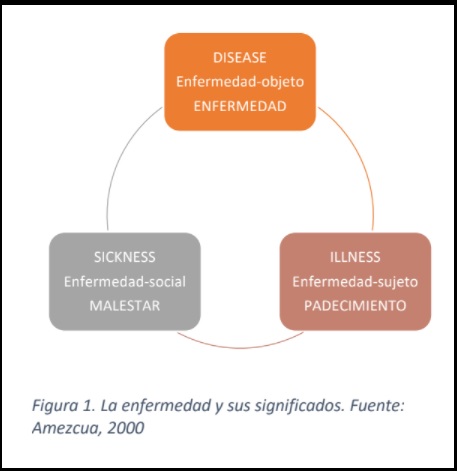

A partir de los años 60, se inaugura la antropología médica con los aportes de Fábrega y durante los años siguientes se instala de forma progresiva en las discusiones socio antropológicas de la salud/enfermedad la distinción entre los términos illness, disease y sickness, los cuales fueron utilizados para aludir a diferentes sentidos del término “enfermedad”. Mientras la disease es el término utilizado principalmente por la biomedicina para referir a anormalidades en la estructura o funciones de los órganos; la illnessrefiere a las dimensiones culturales de la enfermedad en tanto experiencias vividas por los sujetos. Por último, la sickness alude a las dimensiones sociales, esto es, al resultado de ser definido socialmente como no saludable implicando la presencia de ideologías o estigmas en torno a la enfermedad (Comelles y Martinez-Hernáez, 1993), el padecimiento y el malestar. La primera de estas acepciones se refiere a la enfermedad-objeto (disease) a ser diagnosticada y manipulada por la biomedicina; la segunda, el padecimiento, refiere a la enfermedad-sujeto (illness) como la experiencia cultural, interpersonal y subjetiva de la enfermedad; y por último, el malestar (sickness) se encuentra reservado a la enfermedad-social y sus discursos asociados (Fig.1)

Asimismo, otra forma posible de categorizarla podría ser considerar que existe una “enfermedad en tercera persona”, que refiere al conocimiento objetivo de la biomedicina y de los valores que la sustentan y “una enfermedad en primera persona», que refiere al estudio de la subjetividad del/la enfermo/a la hora de enfermar. así como de la subjetividad del/la cuidador/a (Laplantine, 1999:19). ́como de la subjetividad del /la cuidador/a (Laplantine, 1999:19).

Siguiendo a Amezcua (2000), la utilidad de complejizar y diferenciar el concepto de enfermedad se convierte en determinante a la hora de configurar los diferentes espacios y tiempos de cuidado en el proceso de salud-enfermedad. Al emprender la búsqueda por conocer los diferentes significados culturales que los sujetos otorgamos a la salud enfermedad, el cuidado en enfermería se orienta por comprender el particular punto de vista de los y las pacientes y sus visiones sobre el proceso salud-enfermedad-atención (Cozzi y Nigris, 1996).

A partir del uso de herramientas y técnicas de investigación etnográfica, pueden gestarse reflexiones antropológicas sobre el carácter cultural no sólo de las personas que están al cuidado sino de los propios presupuestos implícitos de quienes cuidan; es decir, aquellas cuestiones que en la práctica cotidiana se van incorporando a la rutina y se naturalizan. De esta manera, puede ser interesante conocer y reflexionar sobre la subcultura que el personal de salud aprende, produce y reproduce, los diversos tipos de “saber-hacer” y “modos de estar y de ser” inscriptos y recreados en los espacios de salud.

A partir del uso de herramientas y técnicas de investigación etnográfica, pueden gestarse reflexiones antropológicas

Por último, un interrogante queda resonando, inquieto: ¿en qué medida la cultura científica biomédica nos dota de la suficiente sensibilidad para comprender las realidades propias y ajenas? El inscribir a la enfermería en un modelo que haga compatibles las necesidades del paciente con su contexto cultural supone desarrollar no sólo habilidades profesionales específicas. Implica la adopción, a nivel institucional, de instrumentos de evaluación flexibles y el incentivo del hábito de la reflexión colectiva, promovido mediante la habilitación de espacios para la puesta en común de experiencias y/o la elaboración de las mismas a través de lenguajes artísticos que incentiven la expresividad y reflexividad sobre las propias prácticas.

Aceptarnos en nuestra fragilidad implica concebir al padecimiento y la necesidad de ser cuidados/as como inherentes a la condición humana. Reconocernos como parte de un colectivo y revestir el trabajo en salud de una mirada antropológica quizás pueda hacer que tanto trabajadores/as de la salud como pacientes se sientan más contemplados/as e incluidos/as en sus necesidades y, por lo tanto, más cuidados/as.

Agustina Villarejo / Antropóloga (FFyL-UBA). Docente en la Licenciatura de Enfermería del IUHIBA y becaria doctoral (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA), investigando temáticas relacionadas a las experiencias de cuidados y toma de decisiones en el ámbito de las terapias intensivas en la Ciudad de Buenos Aires.

Bibliografía

-Amezcua, M. (2000) «Antropología de los cuidados. Enfermedad y padecimiento: significados del enfermar para la práctica de los cuidados.», en Cultura de los cuidados. Año IV, n. 7 y 8 (1 y 2. semestre 2000). Pp. 60-67.

-Comelles J y Martinez Hernáez, A. (1993) “De la antropología en la medicina a la antropología de la medicina” en Comelles J y Martinez Hernáez, A. (1993) Enfermedad, Cultura y Sociedad. Un ensayo sobre las relaciones entre la antropología social y la medicina, EUDEMA Universidad

-Cozzi, D y Nigris, D. (1996) Gesti di cura. Elementi di metodologia della ricerca etnografica e di analisi socioantropologica per il nursing (pp.1-45), Milano: Colibrì. (Traducción al español: Andrea Solans y Mariana del Mármol)

-Fábrega, H. (1975) The Need for an Ethnomedical Science. En Science, 89:969-973. -Laplantine, F. (1999) Antropología de la enfermedad. Ediciones del Sol

-Mol, A. (2008). The Logic of Care:Health and the Problem of Patient Choice. Oxon: Taylor & Francis. -Schwarz, P. (2020) «El autocuidado. Una interpelación al abordaje individual de la pandemia», en Boletín del Grupo de Trabajo Luchas antipatriarcales, familias, géneros, diversidades y ciudadanía. CLACSO.